22 juillet 2025 — Washington / Paris : Le président américain Donald Trump, fidèle à sa doctrine « America First », a de nouveau annoncé le retrait des États-Unis de l’UNESCO — l’Organisation des Nations Unies pour l’Éducation, la Science et la Culture — à compter de décembre 2026. Motif invoqué : l’institution soutiendrait des causes jugées “woke”, anti-Israël, et trop alignées avec des agendas pro-Palestiniens et pro-Chine

1. Raisons officielles avancées par la Maison-Blanche

Un porte-parole du Département d’État a dénoncé :

- Une orientation vers des causes sociales divisives, notamment des politiques de Diversité, Équité et Inclusion (DEI) jugées extrêmes.

- Un biais anti-Israël, illustré par l’adhésion de la Palestine comme membre pleine en 2011.

- Une latitude excessive accordée à l’agenda culturel mondialiste, considéré comme moralement et idéologiquement incompatible avec les priorités américaines.

On reproche aussi à l’organisation :

- D’ancrer des politiques perçues comme woke, telles que des programmes sur l’anti-racisme ou des initiatives de transformation des mentalités masculines.

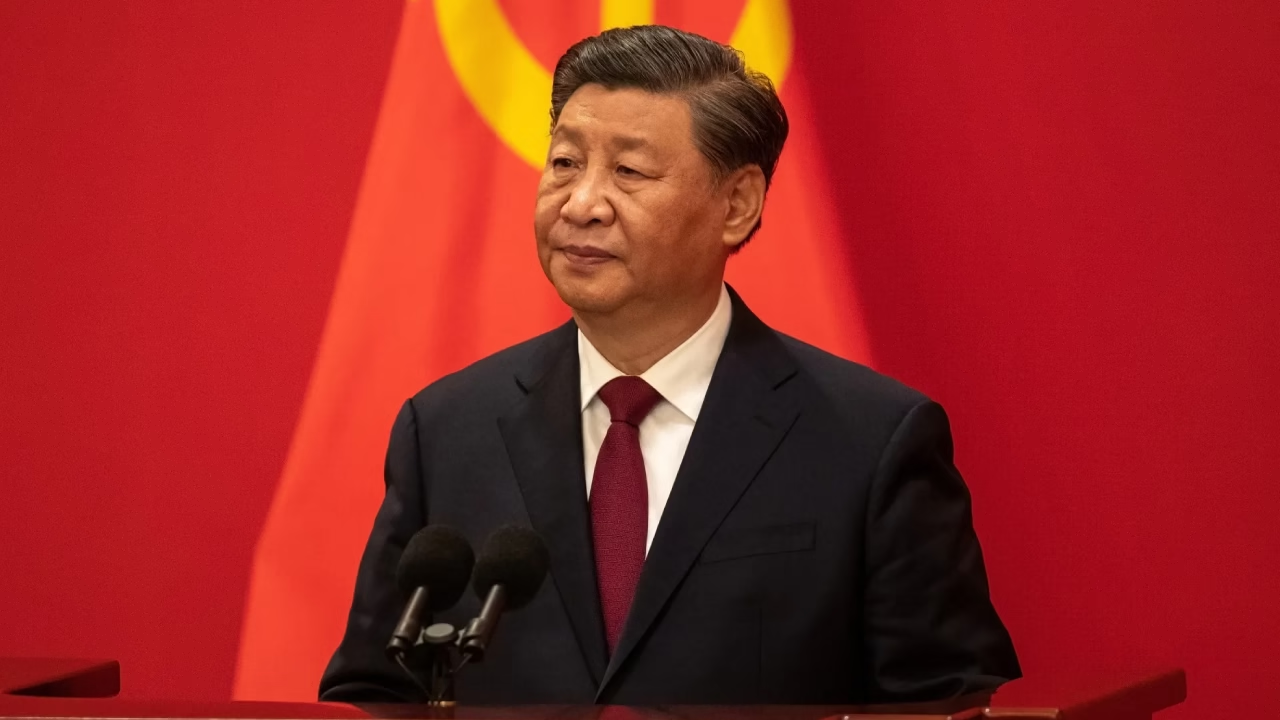

- D’accorder à la Chine une influence considérable, via des positions dirigeantes au sein de l’organisation

2. Un retrait historique et symbolique

Cette décision marque :

- Le troisième retrait officiel des États-Unis de l’UNESCO, après ceux de 1984 (sous Reagan) et 2017 (sous Trump), suivis d’un retour récent en 2023 sous Joe Biden, avec le paiement des arriérés — plus de 600 millions de dollars.

- Une rupture avec des décennies de coopération culturelle exceptionnelle : l’UNESCO reste le garant global des patrimoines universels, avec une présence américaine notable parmi les 26 sites du patrimoine mondial situés aux États-Unis.

3. Réaction de l’UNESCO

La Directrice générale Audrey Azoulay a regretté cette décision, tout en affirmant que l’organisation avait anticipé le mouvement. Grâce à des réformes depuis 2018, l’agence a diversifié ses financements et réduit sa dépendance budgétaire vis-à-vis des États-Unis, aujourd’hui à seulement 8 % de son budget total UNESCO.

Elle conteste fermement les critiques d’idéologie et souligne les actions concrètes de l’institution : enseignement de la Shoah, lutte contre l’antisémitisme, préservation du patrimoine culturel, promotion de l’égalité, soutien aux zones de conflit (Ukraine, Yémen, Liban)… autant d’engagements reconnus et soutenus par des institutions comme le United States Holocaust Memorial Museum

4. Enjeux géopolitiques et culturels

4.1 Une politique « America First » affirmée

Le retrait s’inscrit clairement dans la continuité de la diplomatie unilatérale de Trump, marquée par le refus des institutions multilatérales

4.2 Tension Est-Ouest : influence chinoise

Avec le retrait américain, la Chine pourrait renforcer son rôle au sein de l’UNESCO, imposant progressivement une vision culturelle plus conforme à ses intérêts internationaux

4.3 Diplomatie culturelle affaiblie

Les relations transatlantiques sur les thèmes éducatifs et patrimoniaux se refroidissent, et les programmes d’échanges ou de formations risquent d’être touchés.

5. Impact sur le terrain et la culture

- Sites patrimoniaux américains : Si les sites restent inscrits, leur financement et visibilité internationale pourraient en pâtir TIME.

- Expertise internationale : Les efforts en matière d’intelligence artificielle, d’éducation ou de recherche collaborative pourraient s’émousser face à l’absence américaine.

- ONG et universités américaines : De nombreux programmes de coopération devront être repensés sans l’appui direct de l’État.

6. Conclusion : réaction ou rupture ?

Ce retrait est une gifle symbolique contre un multilatéralisme qu’on juge “hors-sol”. Le désengagement américain affaiblit une plateforme vieille de décennies, aujourd’hui pivot des dialogues interculturels et scientifiques.

Mais l’UNESCO reste debout, renforcée par des réformes et un financement diversifié. La question demeure : l’alternative « America First » est-elle un recul diplomatique ou le repli d’un empire culturel ?